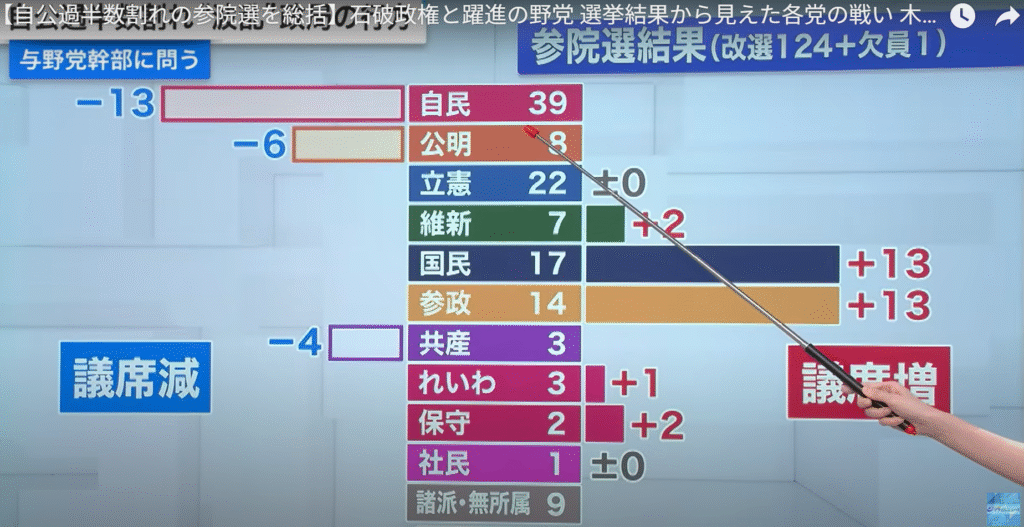

前回の記事で書いていた 自民39+公明8=与党47議席とほぼ予測の通り(予測範囲の上限)になりましたね。

ただ、私の実感では自民33~35議席ぐらいかなと思っていたのですが、予測範囲の上限に近い結果に終わりました。これには明確な理由が判明しています。

今回の記事は、完全な「時事ネタ」になりますが、今回25年参院選の総括と、今後の政局見通しについての考察を書いておきましょう。

自民党の議席は 39-5~6=33~34議席のはずだったが

もっと負けていておかしくないはずの石破自民党が、予測中央値の33~34議席から5議席以上も上振れてなぜ39議席も取れたのか?という点についてですが、これは選挙区(1人区)の投票結果をよく見れば共通した要因が判明します。

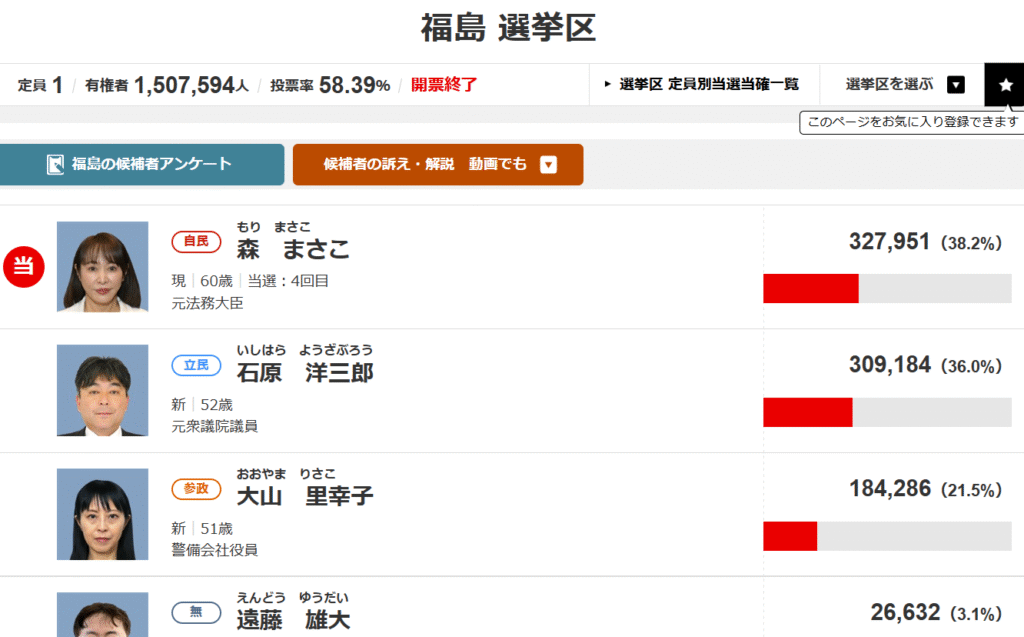

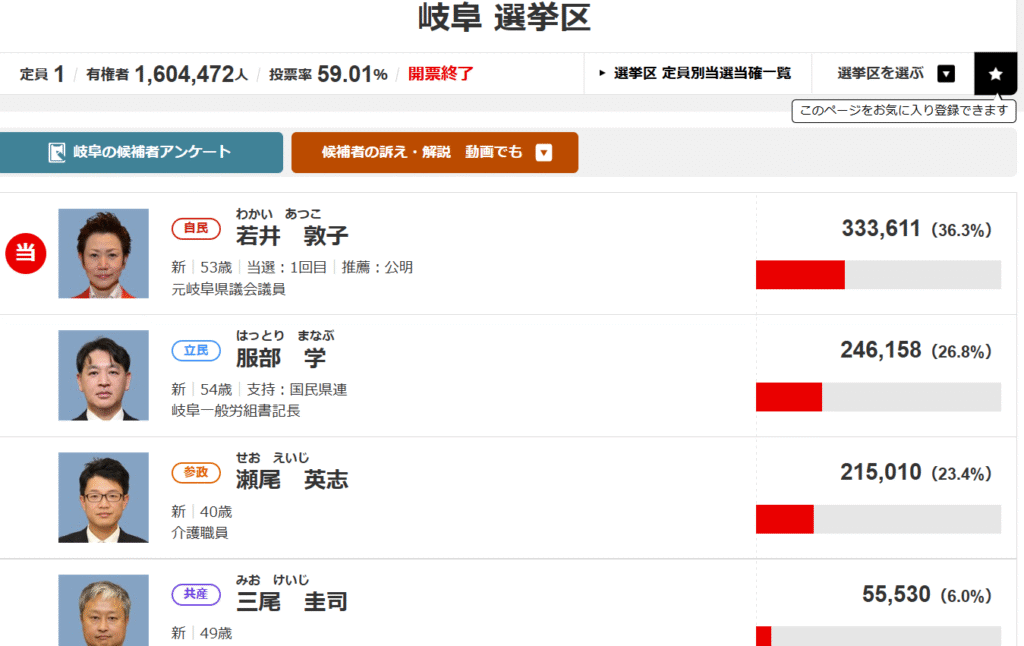

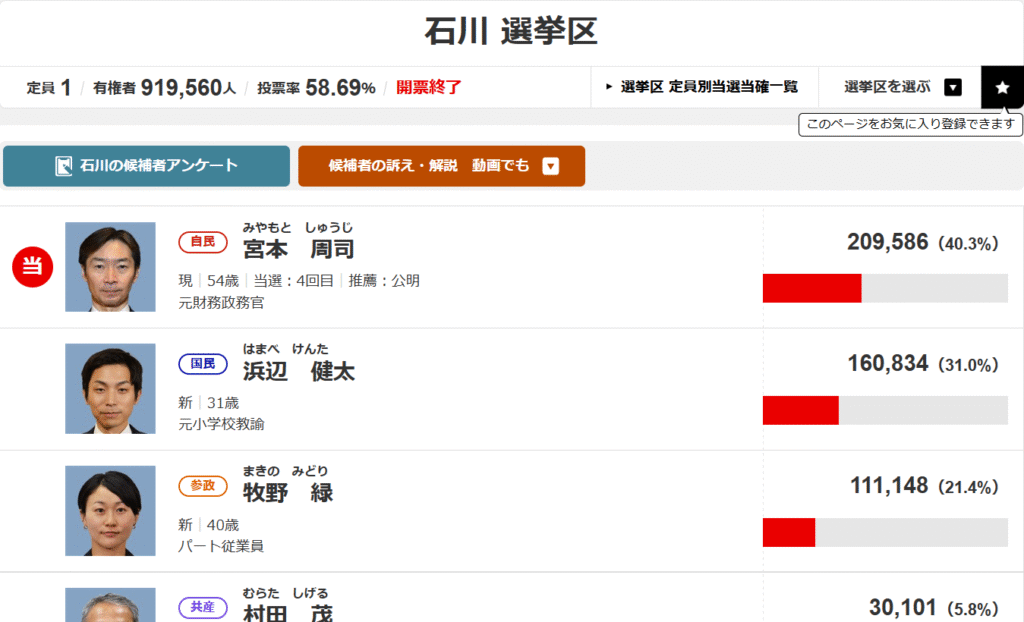

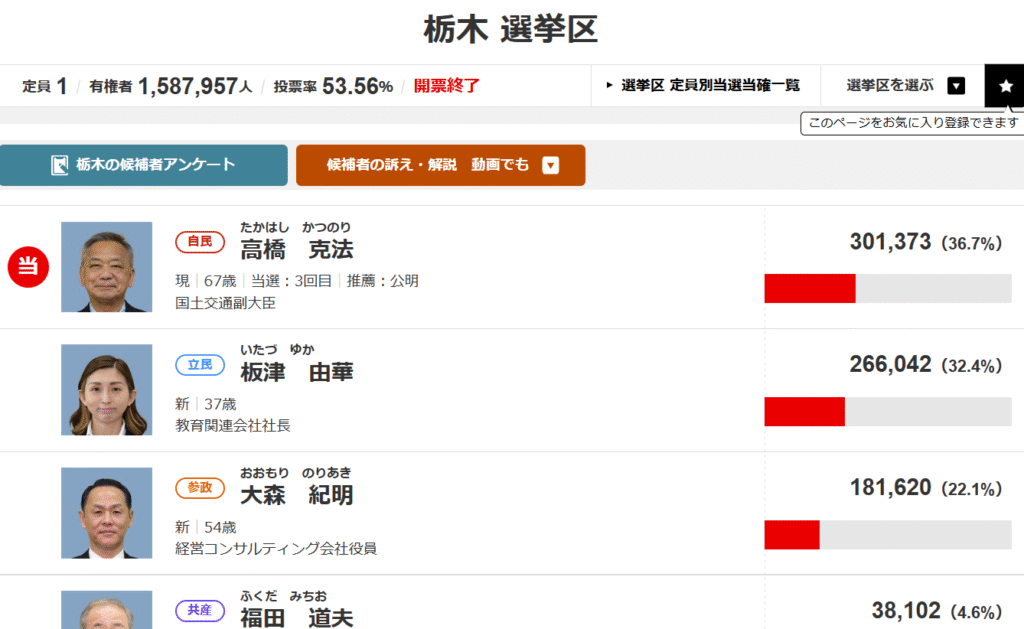

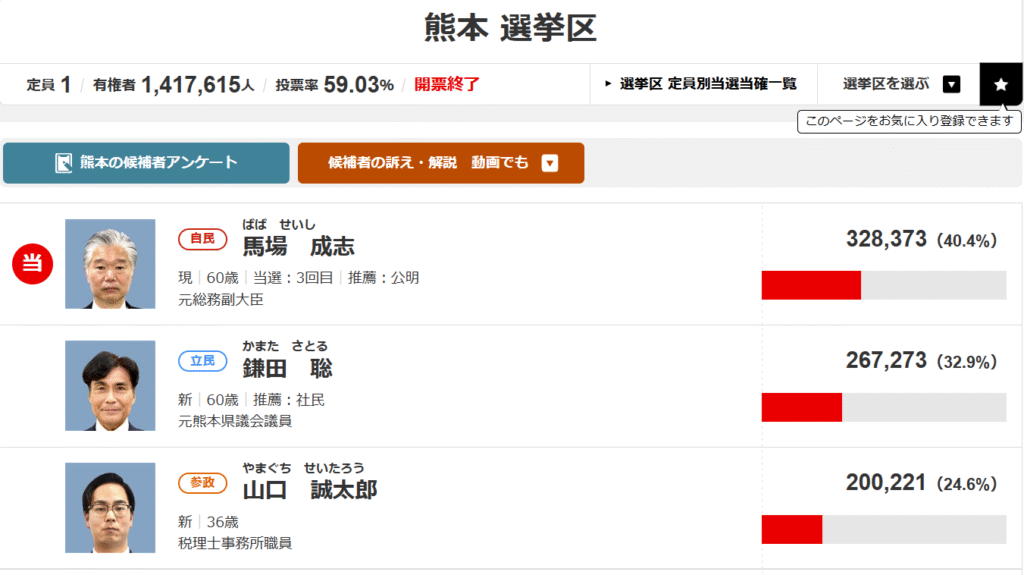

本来は野党に負けていたはずの1人区で、なぜか自民党がギリギリで競り勝つという現象が続出したのです。福島、栃木、石川、岐阜、岡山、熊本の1人区の実際の投票データをみてみましょう。

共通の要因で自民が競り勝っている構図があることに気が付くでしょうか?

1人区に「参政党」が候補を立てたことで、政権批判票が分散して、自民党がなんとか競り勝つことができたという原因構造が共通していることが分かります。

つまり、多くの1人区に関して、参政党のおかげで自民がギリギリ競り勝ったという選挙区がおよそ5~7ぐらいあったということです。

もし、これらの選挙区に参政が候補を出していなければ、2位だった野党候補が逆転して競り勝っていたであろうことが明白です。実際はもっと自民は負けていて39‐6=33議席ぐらいのはずだったと言えるのです。

さらに、滋賀と奈良の2つの1人区については、もし参政党が候補を出していなければ、国民か維新のどちらかが自民に競り勝ったのではないかと思われます。

こういう風に見れば、ホントに参政党は余計なことをやってくれたな、と言いたくもなります。

集票力の急減が止まらない公明党

次に与党の公明党ですが、創〇学会・組織票の弱体化がいよいよ止まらなくなったことが目に見えてきました。

熱心な学会員の高齢化・死去によって実働部隊が激減しつつあること、池田大作の死去によって求心力が失われつつあることを如実に示しています。

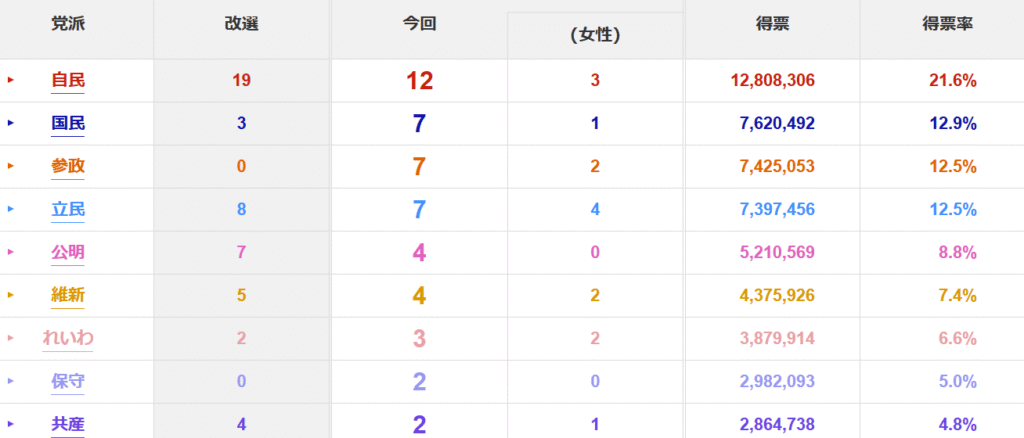

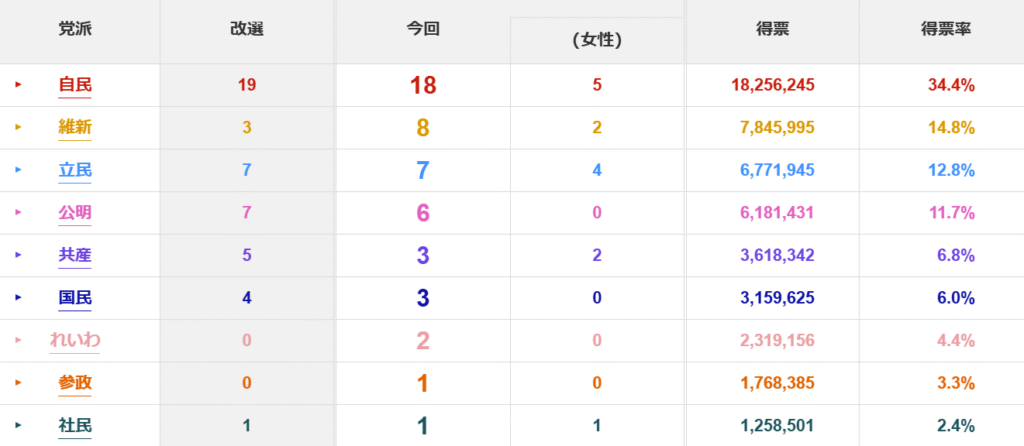

前回22年の参院選での得票数・得票率と比較してみると・・

3年前の参院選では得票数618万(11.7%)だったのが、今回は得票数521万(8.8%)とわずか3年で100万票近く減らしたことが分かります。このペースでいけば3年後の選挙にはさらに50~100万票ぐらい減る可能性があります。

爺さん婆さんの学会員人口は減っていく一方なのですから、党勢の急減に歯止めが掛かることはないでしょう。

そして、公明党以上に激減したのが自民党です。

得票数1825万→1280万で545万票も減り、得票率34.3%→21.6%に激減し、比例第2位の国民民主党12.9%と比べて約8~9%の差でしかありません。

2大政党制の幻想はもはや消え去った

次に立憲民主党ですが、一見すると改選前と同じ22議席ですが、実際には大負けの結果といえます。なぜなら、これだけ与党が負けている選挙であれば、通常は野党第一党がその反対に大きく伸びるのが常識だからです。

国民や参政といった他の野党が大きく伸びている中で、野党第一党だった立民だけが特異的に伸びていないということは、明らかに有権者から忌避されていることを意味します。比例の得票率も12.8→12.5%で微減です。

つまり、今回の選挙で有権者の大半は、既存政党である自民と立民の両方に対してNOと言っていることが見えてきます。自民も立民も政権を担うべき政党としては認知されなくなったという状況です。

戦後55年体制と言われた、保守系与党に対して、社会党などの左翼系野党が対峙するという「右と左の分離構造」が明らかに崩壊したということが分かります。

さらには、立民のみならず共産、社民、れいわ、公明といった左翼系政党が軒並み振るわなくなったことが国政選挙の度ごとに明らかになってきています。

昭和時代は、野党といえば左翼系というのが定説でしたが、今や野党の中にも石破自民党よりも右寄りな保守系政党が幾つも存在しているという状況です。

これからの時代は 左翼政党がどんどん後退していき、右寄りの政党の中で、ガチガチの右翼~中道保守~リベラル寄りぐらいの幅で棲み分けていくか、同じ右寄りの政党間でも細かな政策・論点・価値観の相違で対立し合う時代に入ったと言えます。

日本保守党、参政党、維新、国民民主という保守系の野党がこれほどに乱立したことはかつてありませんでした。

以上のことを総括すると、日本の政治は「多党化の戦国時代」に突入したと言えます。自民と野党第一党による二大政党制はもはや過去の幻想になりました。

「石破降ろし」はそう簡単には行かない

先に今後の政局の見通しについて書いておきましょう。

衆院選、都議選、参院選と3回も大敗していながら、それでも総理の座を退かないという石破の厚顔無恥には空いた口が塞がりませんが、石破というのは元来そういう人間ですから予想されていた通りです。

かつて、麻生氏や安倍氏が選挙で負けた際に「責任を取って辞任しろ」と先頭に立って要求していたのが石破本人なのですから、この人物にはそもそも道義もクソも無いんでしょう。

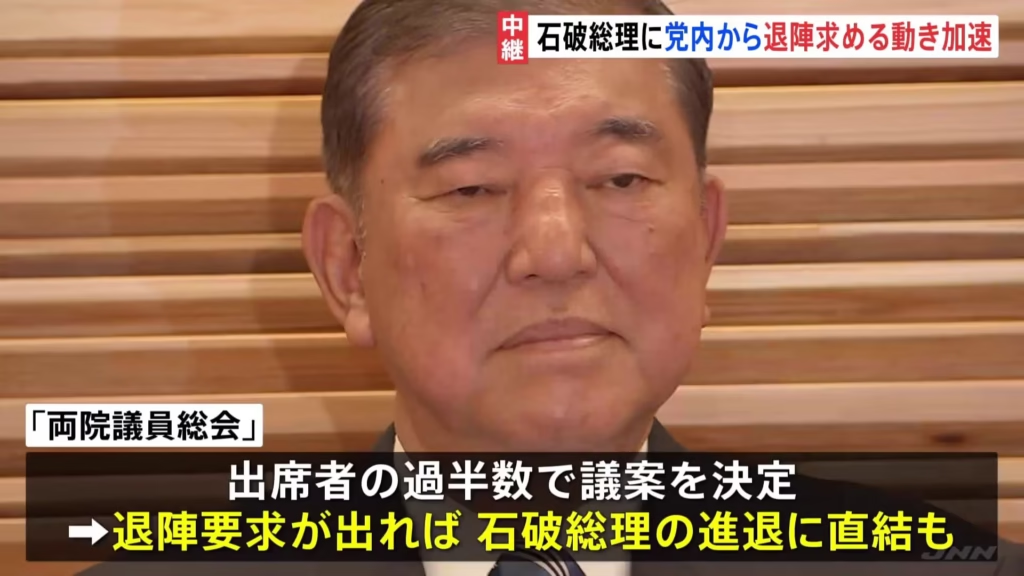

自民党内で「石破降ろし」の動きが活発化していると報じられていますが、実はそんなに簡単ではありません。石破が恥を恥とも思わず、死にもの狂いで総理の座にかじりつこうとするなら、強制的に辞めさせることは容易ではありません。

(1)自民党内で「両院議員総会」を開催し、総裁選の前倒し実施を決議する

自民党議員の1/3による要求があれば、両院議員総会を開くことができます。そこで石破に「総裁」を辞めてもらい、新しい総裁を選ぶ「総裁選」を前倒しで実施することを決議すれば、少なくともその時点で石破は「総裁」ではなくなります。

今のところ、自民党内の動きはこれを目指して署名集めが進んでいるようです。

しかし、署名を集めても執行部(=森山幹事長)が難癖を付けて総会を開催しないことも可能です。15年ぐらい前の麻生政権の際にそのような実例があったので、今回もすんなり総会開催となるかどうかは怪しいです。

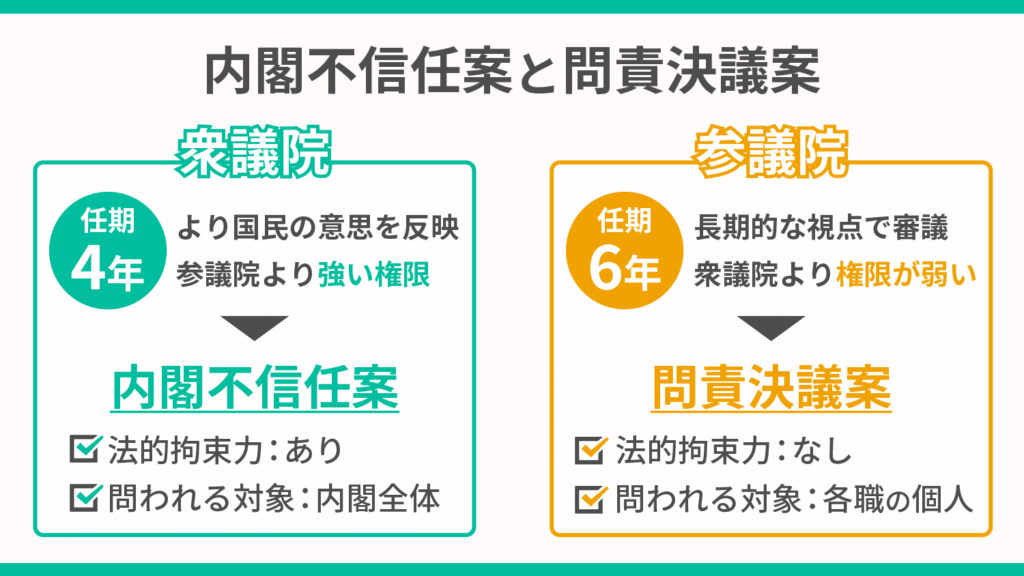

(2)野党から「問責決議案」が出される

参院で野党が一致して問責決議案を提出することは、不信任案を出すよりかはハードルが低いですが、これとて法的な強制力はありません。道義的な批判をするだけで終わります。そんなことで簡単に辞める石破じゃないでしょう。

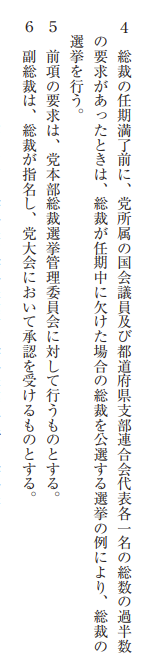

(3)現総裁を解任する「リコール規定」により、強制的に総裁選を行う

そこで、自民党内ににわかに浮上してきたのが、自民党則6条4項に基づく総裁リコールの手続きです。

自民党の国会議員と、全国の県連代表の過半数の署名があれば、新しい総裁を選ぶ「総裁選」を行うことができる、という規定があるようです。そして、石破以外の誰かを新総裁に選出させるという見通しです。

先ほどの両院議員総会の署名と違って、これに関しては執行部(幹事長)に拒否する権限はありません。

これが自民党内でできる「石破降し」の最大のツールということで、おそらく最終的にはこの実現に向けて動くのではないでしょうか。

しかし、たとえリコールが行われて、新しい総裁が決まったとしても、石破ならこう言いかねません。「総理大臣職と、自民党総裁は別物ですから、自民党総裁でなくても、総理職は続けます」と。

石破が「総理・総裁分離論」を言い始めて、死んでも恥でも総理の座にしがみ付いた場合には、いよいよ自民党内での「石破降ろし」の打ち手は他に無くなります。

麻生派、茂木派、旧安倍派などの保守系サイドは、派閥に属する閣僚(大臣)を辞めて引き上げさせ、内閣の存続が不能になるように対抗するでしょうが、親中派リベラルの岸田派を中心にいくらでも閣内に入りたい愚かな議員はいるので、おそらく決定打にはならないと思われます。

奥の手として、自民党から除名して党籍をはく奪するという最終手段も残されていますが、それでも総理の座にしがみ付くことは可能です。自民党員でなくても、いちおう国会議員でさえあれば総理大臣は続けられます。

つまり、自民党の中だけでいくら策を尽くしても、法的拘束力のある方法で、石破を強制的に総理の座から辞めさせることは難しいというのが実際の見通しです。

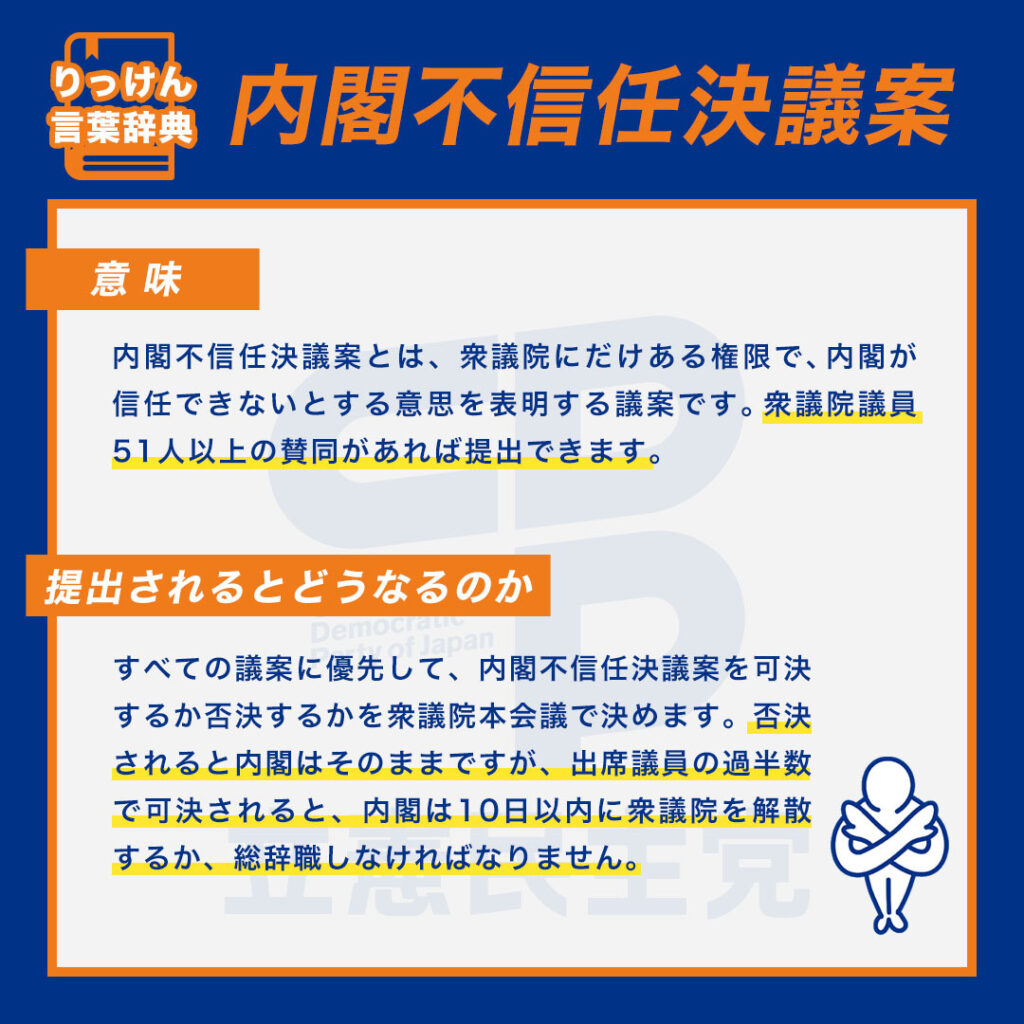

(4)内閣不信任決議案が提出され、過半数の賛成で可決する

実際のところ、法的強制力をもって石破総理を退陣に追い込むことができる唯一の手段は、内閣不信任案の提出しかありません。

しかし、内閣不信任決議案は、衆議院でしか提出できず、最低51名の衆院議員の署名が必要です。

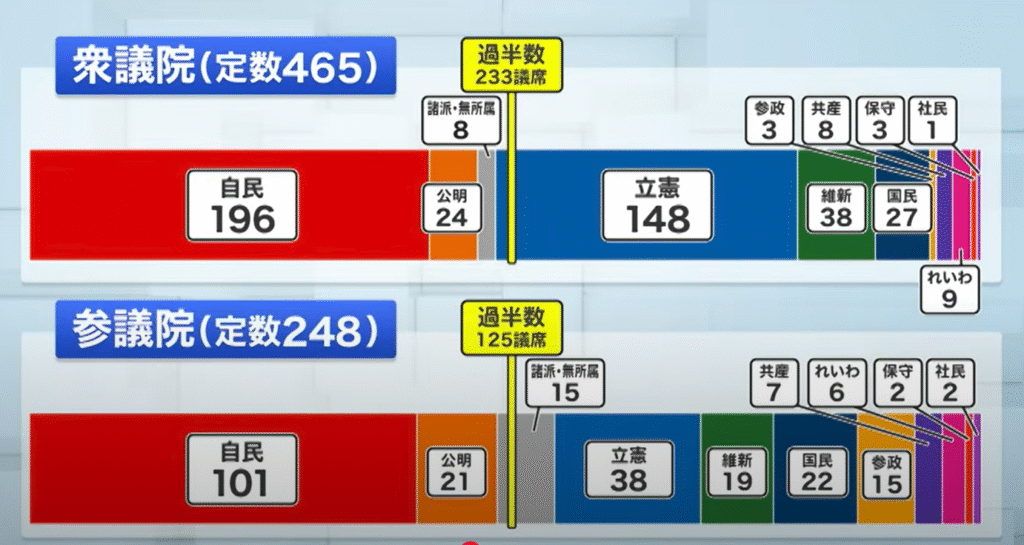

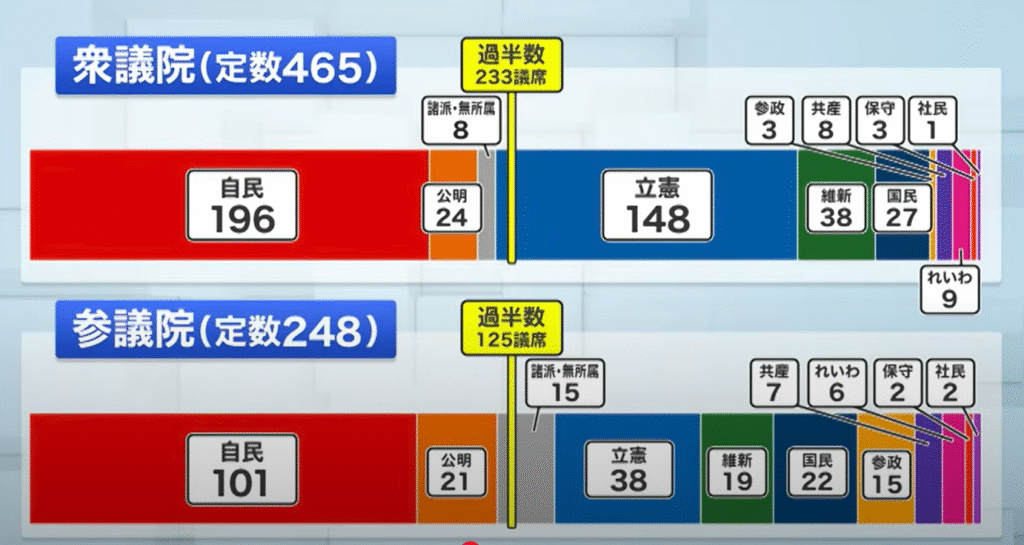

衆院の野党で、内閣不信任決議案を単独で提出できるのは148議席ある立憲民主党しかいません。

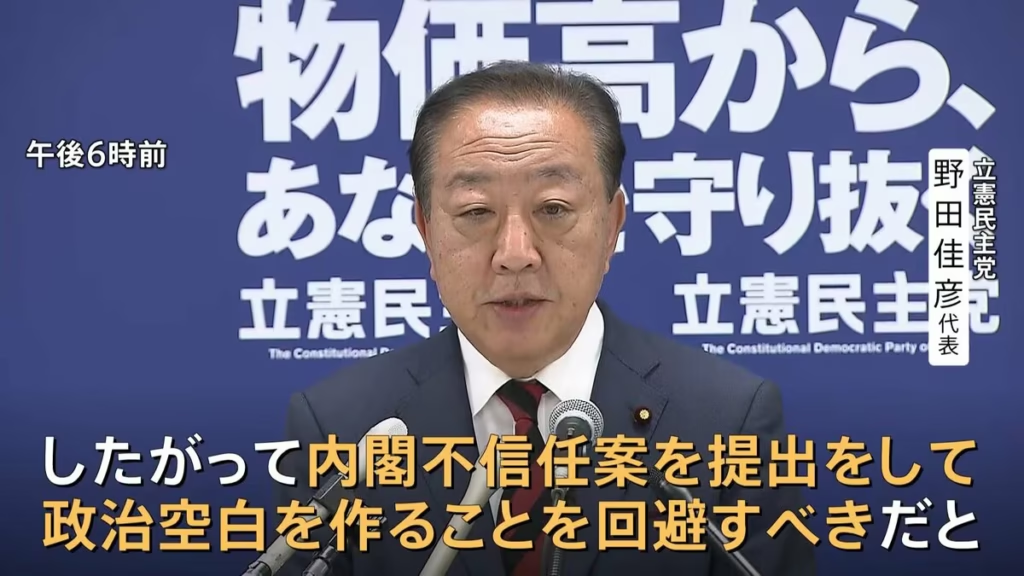

しかし、立憲民主党の野田佳彦は前の国会でも内閣不信任案を出しませんでした。

今回の参院選も実施的には負け戦でまったく議席が伸びませんでした。その状況下で今すぐ解散総選挙に突入しようとするでしょうか?

結果として、大連立にも踏み切れず、すぐに内閣不信任決議も提出できず、という非常に中途半端で煮え切れない立ち位置でウロウロと迷走するのではないかと思います。

おそらく、石破&森山内閣と立民野田の間には裏取引(密約)があって、本音では将来の大連立を企てているのではないかと見られています。前の国会で内閣不信任決議案をまったく出さなかったのは、そうした密約が為されているからだと。

そうすると、奇妙なことに内閣不信任決議案がいっこうに出されることなく、石破を辞めさせる強制手段が無いままに、ずるずると本来は「死に体」の少数与党・石破内閣が居座り続け、まともな法案は何も成立しない「政治混迷・漂流状態」が続く可能性も高いです。

立民を抜きにして、他の野党で内閣不信任決議案を提出するには、38議席の維新と27議席の国民が共同して連名するか、27議席の国民と維新以外の(共産を含む)野党全てを集合した24議席を集めてギリギリ51人にするしか方法がありません。

これは法律的には可能な選択肢ですが、維新と国民が1つに纏まる見通しはほぼゼロ。今になって「石破辞めるな運動」をしている左翼系政党が、石破降ろしの内閣不信任決議案にどこまで賛同するかは未知数です。

立民がグダグダ言って提出しない場合、最後の禁じ手としては、自民党内の有志が51名以上集まって離党または「あえて除名」されることで、野党となって自ら不信任決議案を提出するというウルトラCをするかもしれません。

これに似たようなケースは、1993年宮沢内閣に対する不信任決議案が野党から出された際に、自民党内の小沢一郎を中心とするグループの議員が多数造反して不信任が可決した事例があります。

しかし、そうなるとかつて小沢一郎らが離党して新進党を結成したように、自民党が分裂していくキッカケとなるでしょう。

これから先は、石破・森山コンビが粘れば粘るほどみっともない醜態を晒し続けるわけですから、自民党離れは加速度的に進んでいくでしょう。

逆に言えば、惰性で与党に居座っていた自民党に最後の一撃を与えて「自壊・自滅させる役割」を石破が担っているようにも見えます。

最後まで「沈みゆく泥船」にしがみ付く自民党議員も多いでしょう。とにかく与党・自民党にさえ居ればどうにかなるだろうと思い込んでいる危機意識の欠如した議員が、これ以上自民党にしがみ付いてもダメだということにいつになったら気が付くのか?そのチキンレースが始まったと言えます。

自民内に残っているのは、岸田派、麻生派、菅グループなどが中心でほとんどロクな人材は残っていません。

中国の息が掛かった(外国人献金を受けている)親中派リベラルが「岸田派」であり、「菅~小泉グループ」はおそらく次回も反高市(反保守)のどっちつかずリベラルを演じるでしょう。

いまの党内では、この2つの集団が多数派となっており、麻生派、茂木派、旧安倍派などの保守系グループよりも人数が多くなってしまっています。

仮に総会が開かれ、新総裁を選ぶ総裁選になったとしても、現状の党内バランスから見て、高市早苗が次総裁に選出されることはまず無さそうです。

自民党議員の過半数は、岸田派を中心とする親中派リベラル・財務省依存の族議員が占めていて、そうした議員は、右寄り&改革派の高市には猛反発して結束するでしょう。

次の総裁選で、党内の分裂・亀裂がいっそう明らかになるはずです。立憲と変わらないような左翼リベラルの岸田派~菅グループと、麻生派・茂木派・旧安倍派など保守系グループとで、真っ二つに分裂していくでしょう。

自民党議員の大半はもはや腐り切っているのですから、次の衆院選&参院選でまとめて老害議員を一掃すればよいのです。保守改革系のまともな議員(少数派)はやがて離党して、国民民主あたりと合同する道に進むのではないかと思っています。

「維新」は自民党の補完勢力として吸収される可能性

石破降ろしが実質的にうまく行かない中、さらに森山幹事長を辞めさせることも出来なければ、石破内閣は死に体でもしばらく存続することになり、実質的には「法案を通すための連立相手」をどうにか探すことになります。

国民民主はすでに連立入りは明確に拒否していますから、残る相手は立民か維新となります。

いくら裏で密約があると言えども、この状況で石破内閣の延命に協力すれば、次の衆院選での議席激減が目に見えていますから、立民もそう簡単に連立入りするかが不透明です。

おそらく最も草刈り場になるのは前原・維新だろうと想定できます。先の国会終盤で真っ先に補正予算に賛成したのは前原・維新でした。老獪な森山幹事長に簡単に一本釣りされたのが前原維新です。

維新は以前の記事でも書きましたが、党勢の退潮傾向に歯止めが掛かりません。

3年前の参院選では比例で780万票集めて比例第2位だったのが、3年経ってほぼ半減の430万票で比例第6位にまで転落し、得票率も14.8%→7.4%とまさしく半減です。

そもそも、代表の吉村氏は国政に進出する意欲が最初からありません。ご本人が言っているように「自分は政治家ではなく、元の行政側の役人に戻りたい」のです。あと2年で政治家を辞めるとか。

吉村氏は本音では国会や国政選挙なんかどうでもいいのです。だからこそ、自分が全く関心がない面倒な国会運営を経験者ということで前原氏に丸投げしているのです。

石破・森山自民党から見て、最も連立交渉しやすい相手(草刈り場)が「前原維新」となるのではないかと見ています。あの前原氏のことですからポストに釣られてホイホイ付いていきかねません。

その結果どうなるか、大阪選挙区では維新が議席を持っていますが、自民は議席がありません。ゆえに相互補完となります。維新はただの大阪ローカルの地域政党に戻って、自民の補完勢力でしかなくなると思います。

それに不満を持った国会議員は、離党(党内分裂)して国民や参政などに移るでしょう。

かつて小沢一郎は「政界の壊し屋」と評されましたが、前原氏は「政界の死神」とあだ名されています。これまで関わった政党は全部低迷してダメにしてきたからです。維新はその死神・前原と心中することになりそうです。

「勝者なき参院選」だったのでは?

今回の参院選を総括すると、私は「明確な勝者がいない選挙」と言えるのではないかと思います。

自民・公明・維新の3つが大敗で、立民も実質的には負け戦。

国民・参政は躍進と言うけれど、国民はトンチンカン玉木のオウンゴール連発のせいで、本来取り込むべき政権批判票の多くを参政党に奪われる結果になったことが明らかです。本来これで喜んではいられません。党首交代しなければ、いずれまた同じようなことをやらかしかねない。

参政党は議席大幅増でたしかに大躍進なのですが、これまでは少数政党であったからこそ、隠れてスルーされてきた問題や内部事情の闇が、すぐに文春砲などで次々と告発されそうな予感がします。

目立ち過ぎたがゆえの暴露という裏目に出て、内実の闇がバレてしまうと、石丸新党と同じ末路になりかねないと思っています。

そもそも参院選は「政権選択の選挙」でありません。参院自体の権限が弱く、内閣不信任決議を提出することもできないのが参議院です。

次に来る衆院選こそが「今後の日本の政治を決める決定的な一打」となるでしょう。

解散・総選挙が今後どのタイミングでやってくるのか、国民や参政がそれまで勢いを保っていられるのか、自民党内の石破降ろしが成功するのかどうか、不透明要素が多く、しばらくは政界の混乱が続くでしょう。

大きな潮流変化が始まったばかりの段階にいる

石破内閣の低迷をキッカケとして、古い政党が没落して消えていき、新しい政党が勢力を増して交代していく「時代の変わり目」が5~10年かけて今後続いていくのだろうと見ています。

世代ごとの投票先を見ると、70才以上のジジババ世代と、20~40代の若い世代でまったく投票行動が異なることが見えてきます。

(1つの理由として、80才前後ともなると新しい政党の名前・政策を覚え切れないのではないでしょうか。認知が進むと最近のことから忘れていって昔のことだけは覚えています。辛うじて覚えている「自民」をとりあえず書いている爺さん婆さんが相当数いるのではないかと邪推してしまいます)

あと10年も経てば、選挙のたびに「自民か、民主か」と一つ覚えの投票行為をしていた古い人種はどんどん消えていきます。

すでに、若い世代は「自民と立民」に対しては「政権担当能力なし」と見切りを付けているわけです。およそ5年ぐらい前からこの傾向が少しずつ見え始め、時間が進むごとに顕著になってきています。

今回の参院選は60%に迫る高い投票率でした。

特にこれまで政治参加してこなかった20~40代の無党派層が500~600万票ぐらい新しく増えたと見られています。その新しい投票の大半が新興政党である「参政党と国民民主」に流れたことが明白です。

参政党に関しては、個人的にはキワモノだとは思っていますが、政治にこれまで無関心だった人たちの受け皿となった。

自分たちが一票を投じることが無意味ではない(=国政を変えられる)という実感(成功体験)を持たせたという点でいうと今回に限って言えば、それなりの存在意義を発揮したのではないかと思います。

そもそも参議院で10議席ほど持ったとしても、それだけでは大した影響力はありません。問題となるのは、次の解散総選挙(衆議院)です。

次の衆院選までに参政党内部の闇がどんどんと露出していくことで、なんでこんな政党を応援していたんだろう?と多くの人はハタと気づくでしょう。SNSでは良い情報も悪い情報も瞬時に拡散しますから、石丸新党と同じように急速に支持が失われていく可能性も高いと思っています。

今回投票にいった新しい政治参加層が、ちゃんと政党の中身を確かめて投票しないとおかしなことになりかねない、ということを十分に実感・学習した上で、次の衆院選が到来してくれると理想的ですが、

さて、次の解散総選挙が9~10月に来るのか、年末以降まで延命されるのか、まったく先の見通しがつきません。